Pasang iklan, hanya lewat Contact Us.

Waspada penipuan iklan. Klik di sini untuk melihat daftar penipu.

Waspada penipuan iklan. Klik di sini untuk melihat daftar penipu.

-

Alamat alternatif sudah baru gan.

Bookmark alamat ini gan : https://bit.ly/ceksemprot

Atau buka dengan VPNIkuti alamat terbaru dari forum di : Follow Twitter @SemprotCom

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.

You should upgrade or use an alternative browser.

You should upgrade or use an alternative browser.

CERBUNG - TAMAT Affair(s): Season 1

- Thread starter nympherotica

- Start date

More options

Who Replied?

Kalau tidak bisa melihat gambar dalam thread, kemungkinan browser Anda menggunakan fitur adblocker

Ndotcengozt

Semprot Baru

- Daftar

- 23 Jan 2023

- Post

- 47

- Like diterima

- 54

TorangBlack

Pertapa Semprot

- Daftar

- 18 Nov 2017

- Post

- 4.497

- Like diterima

- 12.311

harap menanti update

ahhh gilaa si gebi... lucuu bangettt.. gemessinn. habis itu orgasme nya cepet lagii...

seru banget ni ceritaa ..

seru banget ni ceritaa ..

Huntermilf07

Semprot Lover

- Daftar

- 7 Jun 2022

- Post

- 285

- Like diterima

- 398

Mantap hu...

check_mate

Pertapa Semprot

- Daftar

- 23 Apr 2018

- Post

- 4.962

- Like diterima

- 22.213

Makasih apdetnya @nympherotica

TorangBlack

Pertapa Semprot

- Daftar

- 18 Nov 2017

- Post

- 4.497

- Like diterima

- 12.311

Izin absen

stonemadesu

Suka Semprot

- Daftar

- 27 Feb 2011

- Post

- 11

- Like diterima

- 12

Mantapppppp

TorangBlack

Pertapa Semprot

- Daftar

- 18 Nov 2017

- Post

- 4.497

- Like diterima

- 12.311

Sabar menanti my bro

Budifafa2002

Semprot Lover

- Daftar

- 23 May 2020

- Post

- 257

- Like diterima

- 466

Makasih Suhu update nya... Tetap senantiasa menanti..

kentang_goreng

Adik Semprot

- Daftar

- 20 Jul 2017

- Post

- 137

- Like diterima

- 195

Sisil sekalian aja...biar ndk bnyak omong

john2017

Semprot Sejati

monitoring kembali

nympherotica

Semprot Lover

XV:

Julie's July

=Nendra=

Julie's July

=Nendra=

“Pak, saya pamit pulang dulu, ya.”

Sambil menuntun motor pelan-pelan, gue menyapa satpam yang lagi berjaga di pos, saat melewati gerbang pagar rumah Gebi.

“Oh, iya, Mas. Ga nginep aja?” bales pak satpam.

“Engga, Pak. Saya lagi gumoh sama rumah ini.”

Gue ga kenal sama satpam yang ini, dan gue juga engga ngeliat Pak Tarno di pos satpam. Mungkin shift jaganya udah berganti dengan si bapak satpam yang sekarang. Tapi satpam yang ini ramah juga, kok. Sebelum gue pergi, gue didoakan semoga selamat sampe rumah.

Meski gue ga percaya sama kekuatan doa, tapi gue mensyukuri niat baik bapaknya.

Anyway, kalo mengesampingkan kedua orang tua gue, seumur-umur, Pak Himawan adalah orang berumur paling menyebalkan yang gue kenal. Gue tuh udah pengen pulang dari abis maghrib, tapi ga dibolehin sama beliau. Lalu lewat waktu isya, lanjut sampe jam sembilan, sepuluh, tengah malam… dan baru bisa pulang jam tiga pagi setelah selesai merakit gundam seluruhnya. Ga seluruhnya, sih… karena masih harus ngecat beberapa bagiannya. Tapi mbuh, gue udah eneg banget liat barang plastikan itu.

Setelah melewati pos utama komplek perumahan tempat Gebi tinggal, gue lanjut jalan sampe masuk ke Jalan Metro Pondok Indah. Di pinggir jalan raya, gue berhenti sebentar. Gue liat lagi tanggal di layar HP untuk memastikan sesuatu.

Yap. Ini bener tanggal 9 Juli 2018.

Gue nyalain sebatang rokok yang tersisa pada bungkusnya. Sambil menghembuskan asap ke udara, gue memandangi langit gelap tanpa bintang. Arak-arakan awan yang kadang menutupi bulan bikin pikiran gue bernostalgia. Di tanggal yang sama, enam tahun lalu, langit dini harinya juga mirip kayak sekarang.

Langit yang mendung tapi ga hujan. Seakan awannya mati-matian menyimpan air hujan supaya ga turun ke bumi. Kayak orang yang murung, tapi ga kunjung nangis. Disimpan sekuatnya, sebisanya, semampunya.

Sejak enam tahun lalu, bulan Juli di hidup gue bukan lagi jadi bagian dari gue seorang. Ada tanggal yang terus bikin gue teringat. Di tanggal ini, seakan bikin gue ingin merayakan sesuatu dengan perasaan haru, juga menyesalinya sampe pengen mati aja. Tapi ga ada yang pernah bisa ngerti apa yang gue rasain, karena ga ada yang pernah gue bagiin ceritanya.

Kayak langit mendung yang ga kunjung hujan. Semuanya disimpan sendiri, entah sampe kapan.

●

=April=

=April=

Pagi ini, Bu Ira dateng ke kantor dengan muka yang ga ngenakin. Sekali pun beliau berusaha senyum, tapi ekspresi yang terkesan seperti sedang memendam masalah itu keliatan banget ada di mukanya. Hal ini pun berpengaruh ke suasana kantor. Semua orang jadi segan untuk bersikap, dan lebih memilih fokus ke pekerjaan masing-masing.

Gua perhatiin, Sisil juga lebih banyak diam pagi ini. Dia beneran irit ngomong. Mukanya juga sering ditekuk, baik sebelum maupun sesudah Bu Ira dateng. Tumben banget, karena biasanya dia selalu menjilat Bu Ira dengan sikap ramahnya yang dibuat-buat.

Gua duga, perubahan sikap Sisil ini imbas dari dia dipanggil untuk ngomong berdua sama Bu Ira kemarin, deh. Soalnya, setelah balik ke lantai dua, Sisil langsung jadi pendiam selama seharian. Gua ga tau apa yang Bu Ira omongin ke dia, sih. Tapi gua bahagia liat Sisil jadi lebih tau diri selama dua hari ini.

“Semuanya, saya mau menyampaikan sesuatu, ya.” Tiba-tiba, Bu Ira bangkit dari sofa. Beliau berdiri di tengah ruangan, di tempat yang sekiranya bisa keliatan dari berbagai sudut. “Per hari ini, Gabriellé resmi mengajukan resign. Karena itu, dia sudah tidak lagi jadi bagian dari kantor kita. Untuk urusan Gabriellé yang masih tersisa, nanti akan saya minta PIC lain yang handle. Saya kira, cuma itu saja yang mau saya sampaikan.”

Pengumuman singkat dari Bu Ira bikin gua kaget. Soalnya, baru Senin kemarin Gabriellé ikut meeting, tapi hari ini udah resign aja. Tentu aja, banyak spekulasi yang mendadak muncul di kepala gua terkait resign mendadak cewek itu. Kenapa gua bilang mendadak, ya karena emang ga pernah denger kabar kalo dia mau resign.

Jangan-jangan, Gabriellé resign karena abis berantem sama Nendra, setelah mereka ketemu sama Nadin, jadi dia ga mau satu kantor lagi sama Nendra? Kalo iya, berarti Gabriellé ga profesional banget, karena harus bawa-bawa urusan pribadi ke dalam ranah pekerjaan. Tapi gua jadi mikir, berarti gua juga punya andil dalam resign-nya Gabriellé, karena gua yang menyanggupi ketemu Nadin di kafe bawah.

Yang berarti, itu bagus banget, dong! Sekarang gua jadi bisa deket lagi sama Nendra, setelah Gabriellé ga ada. Gua ga tau apa Nendra dan Gabriellé masih deket atau udah engga, tapi selama di kantor, gua bisa sama Nendra tanpa harus merasa ga enak hati sama rekan kerja sendiri.

“Heh, lo kenapa senyum-senyum sendiri? Lagi mikir bokep?”

Teguran dari Nendra bikin gua salah tingkah. Gua tadi ga sadar kalo dia nyamperin kubikel gua, jadi gua kaget banget sekarang. “Eh, anu… gua lagi—ya pokoknya gitu, lah!” bales gua, panik, “lu ada apa nyamperin gua?”

“Gue mau minta laporan daftar belanja yang diajuin Kemenperin, dong. Mau gua kerjain dari sekarang,” bales Nendra.

“Oke, sebentar gue print dulu.”

“Ga usah, kirim dokumennya aja ke email gue, atau ke WA. Nanti gue yang print sendiri.”

“Oke, deh.” Lalu, saat gua buka WA, gua langsung kepikiran chat terakhir dari Nendra, soal respon dia terhadap ajakan nge-date gua. Chat yang ga pernah sempat gua baca itu, karena tingkah panik gua yang langsung uninstall WA karena takut ketahuan Raka. Gua tau, kalo nanyain Nendra sekarang, rasanya kayak udah telat banget. Tapi gua bener-bener penasaran apa jawaban dia, dan dengan ga ada laginya Gabriellé di sini bikin gua jadi lebih berani untuk nanya. “Nggg… Dra, chat dari lu, kan, kehapus semua. Termasuk balesan dari lu soal nge-date kita itu. Gua boleh tau apa balesan lu, ga?” tanya gua, dengan suara pelan.

“Oh, gue pikir lo ga mau bales lagi. Ternyata kehapus.” Nendra pun langsung ketawa, bikin gua bingung sama responnya. “Udah, ga usah dipikirin. Ga penting juga balesan gue,” tambahnya, sambil berlalu menuju mejanya.

Sebelum dia ada di luar jangkauan, gua spontan menarik bajunya. “Gua beneran pengen tau, Nendra,” bales gua, sambil menatapnya dalam-dalam.

Nendra langsung melirik ke kaosnya yang masih gua cengkram. “Tumben, loh, lo sampe sengotot ini.” Lalu, sambil senyum lebar, dia nambahin, “tadinya gue mengiyakan ajakan lo. Tapi akhir-akhir ini gue mikir ulang; kayaknya pembicaraan terakhir kita di chat itu ga seharusnya ada di hubungan pertemanan yang normal, deh. Makanya, gue bilang balesan gue ga penting, karena ada hal lain yang lebih gue pentingin: perasaannya Raka sama Gebi. Maksud gue, kalo gue menempatkan diri jadi mereka, pasti rasanya ga enak banget kalo pasangannya jalan sama orang lain, kan? Jadi… gitu, deh.”

Denger penjelasan Nendra, hati gua langsung terasa sakit banget. Gua tau, apa yang dia omongin itu bener. Gua juga tau, idealnya memang begitu, harus seperti itu. Tapi gimana dengan perasaan gua? Gimana dengan perhatian yang seharusnya gua dapetin dari Nendra, tapi malah dia kasih seluruhnya ke cewek yang baru dia kenal? Padahal gua yang kenal lebih lama dari cewek itu. Padahal gua yang lebih deket sama Nendra.

“Itu cuma date doang,” bales gua, masih ngotot, “kayak lu spend quality time sama temen lu aja. Sesimpel itu.”

“Quality time itu kalo ga ada yang dirugikan atas tindakan kita, April.”

Perlahan, gua lepas cengkraman pada baju Nendra. Muka gua pun tertunduk, ga lagi menatapnya. “Padahal… gua duluan yang suka elu. Dari dulu,” gumam gua, sepelan mungkin.

“Eh? Lo ngomong apaan? Pelan banget, ga kedengeran.”

Gua langsung mendongak, menatap Nendra lagi. “Ga penting, Dra.” Lalu, gua dorong badannya menjauh. “Sana, balik ke meja lu. Gua mau fokus kerja, nih.”

“Iya, iyaaa. Dokumennya jangan lupa.”

“Nanti gua upload ke drive kantor. Lu download sendiri aja,” bales gua, buru-buru memalingkan muka, sembunyi di papan kubikel. Gua ga mau Nendra liat, kalo sekarang, air mata mata mulai mengumpul di pelupuk dan siap jatuh kapan aja.

———

Saat jam istirahat, gua memilih untuk sembunyi di kubikel sendiri dan ga ikut turun bareng rekan-rekan yang lain. Patah hati bikin gua ga semangat makan. Padahal baru dua hari ini gua mulai bisa merasa nafsu makan lagi. Itu pun karena Nendra. Ironisnya, sekarang gua ga mau makan juga gara-gara dia.

Gua kira, semua orang udah turun untuk cari makan. Tapi ternyata masih ada Nendra dan Sisil; keduanya ada di meja masing-masing. Kalo Nendra, gua tau karena dia emang ga pernah punya jam istirahat yang terjadwal. Tapi Sisil? Tumben banget dia ga istirahat. Dia masih sibuk mengetik entah apapun itu pada keyboard dan menatap layar dengan serius.

Ga lama, Nendra beranjak dari mejanya. Sambil mengintip dari kubikel, gua liat dia berjalan ke meja Sisil. Dia mau apa lagi, ya? Kayaknya, yang mau dia lakuin ini adalah imbas dari berita resign-nya Gabriellé, dan ada hubungannya dengan labrakan Nendra kemarin.

Tapi baru aja Nendra berdiri di depan meja Sisil, cewek itu langsung menatap dingin ke Nendra. “Apa? Kamu mau nyalahin aku gara-gara pacar kamu itu resign? Look, I’m sorry, okay? Tapi kalo kamu belum puas, sok aja marah-marah. Aku terima,” katanya.

“Setengahnya emang salah lo, tapi setengahnya lagi salah Gebi sama Bu Ira, kok. Gue nyamperin juga bukan mau nyalah-nyalahin. Justru gue mau minta maaf,” bales Nendra.

Sisil langsung keliatan bingung. “Minta maaf untuk apa?”

“Seharusnya, kemaren gue ga ngelabrak lo di depan yang lain. Kalo masalah pribadi, harusnya gue omongin berdua aja. Untuk itu, gue mau minta maaf. Kedepannya, gue akan lebih considerate lagi.”

Gua bersyukur, bahwa dia masih Nendra yang gua kenal. Kalo dia merasa benar akan sesuatu, dia akan belain itu mati-matian. Tapi, kalo ternyata itu salah, dia ga akan ragu untuk turunin gengsi dan meminta maaf duluan. Sifat kayak gitu udah ditunjukin dari dulu. Mau lagi patah hati pun, gua ga bisa untuk ga suka dia lagi karena sifatnya ini.

Gua pun mulai mempertanyakan, apa Nendra itu beneran bad boy atau cuma cowok baik yang salah jalan?

“Bagus, deh, kalo kamu sadar,” bales Sisil, jutek. Itu cewek mulai ngelunjak lagi, mentang-mentang orang yang kemarin galakin dia, sekarang lagi lembut. Tapi Sisil buru-buru gelengin kepala, kemudian menepuk-nepuk pipinya. “Engga, ga boleh sombong,” katanya, lalu dia menatap Nendra lagi, “aku juga minta maaf. Karena aku, Gabriellé jadi resign.”

“Itu emang bener salah lo, sih. Tapi yaudah, lah. Let it slide aja.” Lalu, Nendra ulurin tangan kanannya ke Sisil. “We’re good?”

Dan Sisil, menyambut uluran tangan Nendra. “We’re good.”

“Sebagai permintaan maaf, boleh gue traktir makan siang?”

“Aku belum mau—eh, boleh, deh! Mie ayam, ya?”

Mereka pun bersalaman, lama. Dua detik, tiga… Sisil ga juga lepasin jabat tangannya. Malah, dia menatap Nendra juga. Ini ga bisa dibiarin! Gua harus ngelakuin sesuatu. Makanya….

“Ehem!” Gua pun berdehem, yang dibuat-buat. Karena itu, Nendra dan Sisil langsung nengok berbarengan. Gua liat, Sisil buru-buru lepasin tangannya dari tangan Nendra. Setelahnya, dia jadi kikuk dan salah tingkah sendiri.

“Eh, April…. Aku ga tau kamu masih ada di kantor,” kata Sisil, beralasan.

“Gua kan emang bukan siapa-siapa. Jadi ga ada yang notice,” bales gua, sinis.

“Lo ngumpet mulu di kubikel, Pril. Jelas ga ada yang notice, lah,” timpal Nendra. Gua langsung cemberut dengernya. Terus, Nendra nyamperin gua. “Gue mau makan mie ayam bareng Sisil. Mau ikut, ga? Gue yang traktir.”

“Engga. Makasih. Gua belum pengen makan.”

“Oh, gitu. Oke. Jadi lo nungguin kantor? Mau dibawain sesuatu nantinya?” bales Nendra.

“Ga usah juga. Nanti gua beli sendiri,” respon gua, berusaha sedatar mungkin. Gua juga berusaha menghindari tatapan dia, supaya patah hati gua ga berubah jadi rasa suka lagi.

“Yaudah kalo gitu. Yuk, Sil.”

Saat gua nengok, Sisil langsung ninggalin meja kerjanya. Kayaknya dia semangat banget saat diajak sama Nendra. Terus… gua langsung mikir. Berarti Nendra dan Sisil akan makan berdua doang? CUMA BERDUA DOANG? Gua ga tau apa Sisil ini sebenarnya diem-diem naksir Nendra juga atau engga, tapi kalo gua ga bisa dapetin Nendra, ga ada yang boleh deket sama dia juga.

Seenggaknya… yang ada di kantor ini. Karena gua sadar diri, kalo urusannya dengan Gabriellé, gua ga akan bisa bersaing dengan dia. Maka, ini saat yang tepat untuk menjilat ludah sendiri.

“Gua ikut!” Gua langsung beranjak dari kursi. Sambil menatap Nendra, gua buru-buru cari alasan. “Gua ga mau ditinggal sendirian di kantor!”

“Ya kan tadi udah diajakin. Aneh banget, sih, lo.” Nendra pun ngeliatin gua dengan pandangan jutek.

“Tapi traktirannya masih berlaku, kan?” tanya gua. Pertanyaan ini penting, karena menentukan perlu engganya gua ambil uang di ATM nantinya. Uang cash di dompet udah menipis, sih.

“Masih, lah. Nanti gue pesenin porsi dobel, khusus buat lo.”

Gua pun langsung cemberut, tapi tetap mengekor Nendra yang berjalan santai di depan. Sementara Sisil, sekilas ngeliatin gua dengan tatapan yang dalam dan senyum tipis yang misterius, sebelum dia lewat di sisi gua.

●

=Nendra=

=Nendra=

“Tapi hubungan kalian baik-baik aja? Keputusan Ellé ga berpengaruh ke hubungan kamu sama dia, kan?” tanya Sisil ke gue, saat lagi ngebahas soal resign-nya Gebi, sambil makan mie ayam di kantin.

“Baik, kok. Ga ada masalah juga. Dia resign itu simply karena dia pengen aja,” jawab gue. Tentu, gue menyembunyikan fakta bahwa Pak Himawan lah yang menyuruh anaknya untuk resign dari kantor.

Ngomong-ngomong soal Pak Himawan, karena beliau lah gue jadi punya duit buat traktir Sisil dan April. Karena dari kemaren gue bantuin beliau merakit gunpla (gundam plastic, begitu beliau menyebutnya) sampe jam 3 dini hari tadi, gue dikasih banyak lembaran ratusan ribu pas mau pulang. Tadinya gue tolak, kayak gengsi banget ga, sih, kalo nerima duit dari orang tua pacar sendiri? Tapi Pak Himawan ngotot minta gue terima duitnya, dan beliau juga kasih ancaman kalo gue terus-terusan nolak, maka gue ga akan diizinin main ke rumahnya lagi.

Bapak satu itu isi hidupnya kayaknya ngancem orang mulu, deh.

“Lu ga berantem atau gimana gitu?” Gantian April yang nanya.

Gue langsung bingung dengan pertanyaan April. “Apa yang diberantemin?”

“Yang Senin sore itu, kan lu berdua ketemu sama Nadin. Siapa tau malah jadi ribet dan kalian malah berantem.”

Gue langsung ketawa sinis. “Gue ga berantem. Tapi Gebi emang marah banget sama cewek itu. Gue ga tau nanti bakal gimana kalo mereka ketemu lagi.”

“Nadin itu siapa?” timpal Sisil. Kayaknya dia merasa terasing lewat obrolan eksklusif gue dan April.

“Bukan siapa-siap—”

“Mantannya Nendra. Tadinya, mereka pacaran sampe enam tahun,” potong April.

Gue cuma bisa menatap sinis ke April, karena seenaknya kasih tau orang lain seputar kehidupan pribadi gue. Padahal, seharusnya itu tindakan yang ga perlu. Malah, nantinya cuma berpotensi jadi bahan gosip aja. Dan April ngomongin hal pribadi gue ke biang gosip kantor. Done.

Pas gue lagi mau ngomel ke April, HP gue tiba-tiba berdering. Telepon dari Gebi. Pacar gue ini timingnya tepat juga buat mencegah gue ngomel, meski gue yakin dia ga tau itu, sih. Setelah menjauh dari meja, segera gue angkat telepon dari dia.

“Ya? Kenapa, Geb?” tanya gue, begitu telepon internet kami terkoneksi.

“Jangan "geb"-in aku! Kemarin diajarinnya gimana?”

“Pake "sayang"?”

“Iya. Panggil aku pake sebutan yang mesra, intim, yang kesannya aku itu pacar kamu banget. Coba ulang. Aku ga mau ngomong sebelum kamu sayang-sayangin aku.”

Astaga. Gue kayak diingetin lagi kalo pacaran itu ngerepotin. “Iya, kenapa, Sayang?”

“Now we're talking, Bae.” Gue denger ada suara lain di sekitar Gebi. Suara berat khas bapak-bapak gitu. Dan sekarang, Gebi kedengeran lagi ngobrol sama orang tersebut. “I'm just checking my man. You can order me anything, Papa. But I'd prefer a beef menu. Thank you.” Setelahnya, suara Gebi yang tadinya kedengeran menjauh, sekarang kembali jelas. “I’m sorry, Bae. Aku abis ngobrol sama Papa, dia nanyain aku mau pesan apa. Oh iya, kami lagi makan siang di Pepper Lunch GI. Papa yang ajak, bosen katanya di rumah. Sekalian mau cek perusahaan-perusahaan dia juga, mumpung lagi di Jakarta. By the way, kamu udah makan siang?”

Gue ngeliatin mangkok mie ayam di hadapan, lalu tersenyum getir. Meski gue dan Gebi pacaran, tapi yang kami makan siang ini beda banget. Ini bikin rasa insecure gue mengusik lagi; bikin gue bertanya-tanya, sebenernya gue pantes ga, sih, buat dia? “Aku lagi makan mie ayam di kantin, sih,” bales gue.

“Aku suka mie ayam itu, Bae. Nanti kalo aku ngantor, kita makan di sana, ya.”

“Bukannya kamu udah resign, Ge—Yang?”

“Emang kalo udah resign, ga boleh ke mantan kantor? Anyway… aku emang resign sebagai karyawan. But there are some major turns. Papa liat EO punya Tante Ira ini prospeknya bagus. Growth yang dicapai perbulan rata-rata 3-6 persen. Jadi, Papa mau tambah investasi ke Tante Ira. Harapannya, EO-nya bisa upgrade dari CV ke PT, dan bisa expand ke banyak jenis organizer lainnya.

“Thereforeee, he pointed me to be his representative when he's not around. Technically, I’m your boss right now. Ga resmi, sih, tapi aku punya wewenang untuk memberi masukan ke Tante Ira dan mengatur beberapa hal di kantor. Detil-detilnya nanti dibicarain lagi, dan kalo udah fix, akan diumumin ke kalian. Gitu.”

“Maksudnya, kamu sekarang jadi super boss, gitu?”

“Kind of. Doesn't that urge you to marry me more, Bae?”

Gue langsung menarik nafas panjang. Perbedaan status sosial lainnya. Makin berat aja gue ngejalanin hubungan sama dia. Tapi Gebi sadar ga, ya, kalo semua perbedaan ini tuh membebani gue? “Engga. Malah pengen putus karena saking mindernya,” bales gue.

“Ih, jahat banget. Ga baik, tau, gampang ngomong putus gitu.”

“Bercanda, Yaaaang.” Engga bener-bener bercanda, sih. Karena sebagian hati gue emang mau putus, dan gue beneran lagi minder parah sekarang. “Tapi kamu bener. Ga baik ngomong putus untuk konteks bercanda. Anyway, congrats, ya! Ga sabar mau pacaran sama bu boss.”

“Kamu mau pacaran sama Tante Ira?”

“Kan, katanya….”

“Aku bercanda, Baeeeeee,” bales Gebi, disusul suara tawa dari seberang telepon. “Eh, Bae, aku makan siang dulu, ya? Kamu juga lanjut makan siangnya, sana. Dan aku mau infoin dari awal, kalo aku akan hectic hari ini. Tapi saat sempat, aku akan check kamu lagi, kok.”

Seperti halnya ada faktor yang bikin gue pengen putus dari Gebi, juga ada banyak faktor yang bikin gue mau punya harapan sama dia. Salah satu faktornya adalah perhatian yang dia kasih. Gebi itu juara banget perhatiannya, bikin gue merasa kalo gue beruntung banget bisa jadi pacarnya.

“Makasih, ya. Enjoy your lunch, Y-yang.” Gara-gara diliatin sama Sisil, gue jadi kikuk, kan.

Sebelum merespon, gue denger Gebi ketawa dulu. Ketawanya renyah. “Belum terbiasa mesra-mesraan sama aku, ya? Lucu banget sih, Bae. I love you. Catch you later, mine.”

Gebi pun menutup sambungan telepon kami. Setelah gue taruh HP di saku celana, gue pun balik ke meja makan dengan pikiran yang mumet. Teleponan sama Gebi malah nambahin overthinking gue aja.

Saat gue udah balik ke meja, gue liat yang ada di meja cuma Sisil. “April kemana?” tanya gue.

“Tadi ditelepon sama Bu Ira. Diminta balik ke kantor lebih awal, katanya ada beberapa pekerjaan yang mesti diurus,” jawab Sisil, “aku denger tadi April sebut-sebut Pusdatin, Minerba, sama Lemigas.”

Gue langsung mengernyit, heran. “Bukannya itu semua kerjaan lo?”

Sisil ngeliatin gue, lalu dia buang muka. “Emang. Ga ngerti juga kenapa kerjaan aku di-take over. Mau dipecat, mungkin.”

“Heh! Jangan ngomong gitu. Siapa tau lo mau dikasih kerjaan lain yang lebih penting. Secara kalo gue perhatiin, meski lo biang gosip kantor, tapi kerja lo lebih bagus dari April. Gue kalo dapet project barang klien dari kalian berdua, klien yang sering minta tolong ke gue untuk sampein perihal revisian ke admin itu kebanyakan dari kliennya April, soalnya.”

“Aku anggap 'biang gosip’nya sebagai bagian dari compliment, ya.” Sisil pun ketawa lepas, pertama kalinya hari ini. “Coba Bu Ira bisa sepemaaf kamu.”

“Gue pikir ga bisa segampang itu. Kan, ada wibawa yang harus dijaga, Sil. Tapi kalo lo tetap kerja kayak biasa meski lagi dijutekin boss, gue rasa itu sikap yang bagus. Kalo gue yang jadi boss, gue akan liat itu sebagai bahan pertimbangan untuk pertahanin lo. Gue tau itu kewajiban pekerja untuk bersikap profesional. Tapi jaman sekarang, saking banyaknya orang yang ga pro, sampe yang bare minimum jadi keliatan bagus banget.”

Gue ga tau bagian mana dari omongan gue yang menghibur Sisil, tapi sekarang dia senyum lebar ke gue. “Thanks a ton, Nendra. Kamu bikin perut aku kenyang, dan pikiran aku tenang,” katanya, sambil mengelus punggung tangan kanan gue. “Duluan, ya.” Terus, dia cabut gitu aja, ninggalin gue.

Setelah Sisil pergi, gue pandangin punggung tangan gue yang abis dielus jari-jari Sisil. Sejujurnya, yang dia lakuin tadi bikin gue kaget, bingung, juga ga nyaman. Dan sekarang, gue makin insecure sama nasib hubungan gue dan Gebi.

Yang dilakuin Sisil tadi ga bikin gue terhitung selingkuh, kan?

———

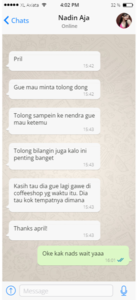

Karena hari ini gue ga cari barang di luar, maka jam kerja gue ikut jam kantor. Jadi saat jam dinding nunjukin pukul empat sore, gue langsung buru-buru pulang. Tapi belom sempet turun tangga, gue udah dicegat April. Dia langsung sodorin gue HP-nya. “Baca chat yang ada di HP gua,” katanya.

Gue sebenernya bingung, kenapa dia tiba-tiba cegat gue dan suruh gue baca chat di HP dia. Tapi begitu gue liat layar HP-nya, dan baca nama kontak beserta foto WA yang terpasang di kolom chat, gue langsung bisa tau siapa yang nge-chat, berikut maksud tujuannya.

Gue males banget baca chat dari Nadin. Lebih males lagi pas mikir kalo gue udah kayak yang butuh disini. Padahal dia yang mau ketemu, tapi malah gue yang suruh nyamperin. Heran, sifat bossy dia ga ilang-ilang dari dulu. Dan gue muak banget akan hal itu.

“Tolong balesin pake atas nama gue, kalo gue ga mau ketemu dia, Pril,” respon gue, sambil balikin HP ke April.

“Gua kasih nomor dia ke elu aja, gimana?” tanya April.

“Gue ga mau nyimpen nomor dia.”

“Yaudah, gua yang kasih nomor lu ke dia.”

“Udah gue block nomor dia. Ga akan bisa ngehubungin gue. Tolong bilangin ke dia yang tadi aja, kenapa, sih?”

“Gua ga mau,” jawab April, dingin. Kesan dingin ini juga terpancar dari tatapan matanya.

“Karena?”

“Ya… itu kan urusan lu berdua. Kenapa malah gua yang repot jadi perantara?”

“Kan gue minta tolong….”

“Gua ga mau.” Sambil terus menatap sinis ke gue, kini April melipat kedua tangannya di dada. Sumpah, ekspresi mukanya saat ini adalah yang paling sengak yang pernah dia tunjukin ke gue. “Makanya, kalo punya urusan yang belum selesai, jangan jadi mantan dulu. Kan ngerepotin orang, jadinya.”

Kedua alis gue langsung naik. Gue ga salah denger, kan, ya? Bener, kan, April ngomong gitu, tadi? Gue ga percaya kalo dia bisa ngomong kayak gitu ke gue. Dan gue emosi banget dengernya.

“Percuma gue jelasin alesannya apa. Lo ga akan ngerti.” Gue pun lanjut jalan menuju tangga, dengan menabrak bahu dan sisi kanan badan April yang agak menghalangi jalur gue. “Minggir.”

Lalu, gue turun tangga cepat-cepat. Karena sikap sinis April, gue jadi merasa tercerahkan akan sesuatu. Orang kayak April emang ga akan ngerti apa yang lagi gue rasain sekarang. Ga akan ngerti juga kenapa gue memutus kontak dengan Nadin. Karena April ga mengalami apa yang gue alami, karena dia ga tau apa yang gue tau, dan karena engga ngerasain perasaan berkecamuk di dada gue ini. Cuma yang penderitaannya sama, lah, yang ngerti. Dan, ironisnya, yang seenggaknya mengerti gue saat ini adalah Nadin, orang yang paling ga pengen gue temui.

Mungkin… gue kira, gue juga orang yang paling ngerti dia hari ini. Dengan pemikiran tersebut, gue berubah pikiran dari yang tadinya ogah ketemu, malah mutusin untuk kasih Nadin kesempatan—dengan ketemu dia lagi.

———

Setelah tiba di coffee shop yang dimaksud Nadin di chat dia ke April, gue langsung parkirin motor dan masuk ke dalem. Coffee shop tempat Nadin kerja ini bertema open space, dengan dominasi warna-warna kayu dan alam. Untuk meja dan kursi, coffee shop ini pake marmer yang dibentuk menyerupai potongan kayu.

Saat liat gue, Nadin yang berada di balik bar, langsung suruh gue ke lantai atas. Tanpa ngomong, cuma menunjuk ke langit-langit. Karena gue menganggap diri sendiri kalah kalo nurutin mau dia, gue pun malah nyamperin dia ke depan bar. Gue liat-liat juga daftar menu yang ditulis tangan pada papan tulis hitam kecil, yang dijadiin bingkai di atas bar.

“Mau iced americano; less sugar, extra ice. Sama mau juga piccolo latte-nya two shots, ya,” ucap gue ke Nadin, yang lagi menginput pesanan gue di ponsel tablet.

“Lo udah makan?” tanya dia. Sebuah pertanyaan simpel yang terdengar aneh saat ditanyain seorang barista ke customer-nya.

“Udah makan atau belom, bukan urusan lo.”

“Yang lo order itu kopi strong semua, Nendra. Lo mau GERD lo kumat?” Nadin pun menggeser tabletnya, dan menggantung pesanan gue. “Order lo baru gue proses kalo lo makan dulu sebelum ngopi. Lagian buat apa kopi sebanyak ini, sih?”

Persetan sama GERD. Gue kalo nyabu juga bisa ga makan berhari-hari, kok, dan gue baik-baik aja sampe sekarang.

“Gue kurang tidur akhir-akhir ini… ah, ngapain juga gue jelasin.” Mata gue pun menyisir daftar menu. Nah, ketemu yang gue mau. “Yaudah, gue mau dimsum juga.”

“Sebenernya gue ga yakin lo kenyang abis makan ini, tapi… oke, done. Lo ke atas duluan aja. Nanti gue yang bawa orderan lo.”

“Bayarnya nanti, gitu?” Setau gue, pesan di sini itu harus bayar dulu, baru pesanannya dibuat. Makanya gue udah keluarin dompet sekarang.

“Gue yang traktir. Itung-itung bentuk terima kasih gue, karena lo mau ketemu,” bales Nadin, “tolong geser dulu, ya.”

Gue ga suka ditraktir orang. Rasanya kayak orang itu bisa membeli gengsi gue. Dan gue ga suka sama Nadin. Jadi, saat gue mendapati diri gue lagi dia traktir, gue merasa ga sukanya jadi dobel. Tapi karena ga mau bikin drama, maka gue turutin maunya dia. Gue pun pergi ke lantai atas.

Ini bukan pertama kalinya gue ke coffee shop Nadin. Kira-kira dua tahun lalu, waktu awal-awal putus, gue masih sering main ke sini. Cuma buat jemput dia pulang. Iya, padahal udah putus, tapi gue masih bisa dimanipulasi jadi bucin tolol.

Tapi kalo dulu, coffee shop ini belom punya lantai dua. Makanya, saat gue tiba di lantai atas, gue agak bingung mau duduk dimana. Ruangnya outdoor semua. Karena gue pikir obrolan yang akan dibahas sifatnya sangat pribadi, akhirnya gue memilih untuk duduk di salah satu pojokan.

Setelah nunggu sekitar sepuluh menit, Nadin akhirnya naik nyamperin gue sambil bawa nampan berisi semua pesanan gue. Dan ada satu gelas yang bukan. Dari warnanya yang coklat muda, gue bisa tau kalo gelas itu berisi hazelnut latte. Minuman kesukaan dia.

Gue benci banget sama diri sendiri, karena masih hafal minuman kesukaannya.

“Gue udah wanti-wanti duluan, ya. Gue ga bisa ngobrol lama sama lo. Ada yang mau gue lakuin,” ucap gue, saat Nadin baru aja duduk di hadapan.

“Iya. Gue tau. Gue juga ga bisa ngobrol lama-lama,” bales dia, “tapi sumpah, susah banget ngehubungin lo. Kapan nomor gue mau lo unblock?”

“Terserah gue mau kapan.”

Gue liat Nadin menghela nafas panjang. Sekarang, dia bisa sabar ngadepin sikap jutek gue. Lalu, gue keinget gimana dulu gue yang diuji kesabarannya saat ngadepin sikap buruk dia.

“Gue ga pernah mau musuhan sama lo, Dra. Tapi kalo lo maunya begitu, ya gue bisa apa? Gue cuma berharap kalo kita bisa terus berkomunikasi.” Nadin pun menyisip hazelnut latte-nya, terus ngelanjutin. “Tapi lo ga perlu putus kontak gitu aja, seakan menganggap hubungan kita ga pernah terjadi dan kita bukan apa-apa. Asal lo tau, gue bahkan ga butuh rasa sayang lo! Tapi lo perlakuin gue kayak orang asing dan itu ga ngenakin banget!”

Lah, kenapa dia tiba-tiba jadi emosional gini? Baru aja gue puji kualitas sabarnya, tadi. Eh, sebentar, sebentar. Kok…. “Gue kayak pernah denger kata-katanya, deh….”

“Nendra, gue lagi serius. Cuma itu respon lo?”

Iya. Gue inget itu kata-kata dari mana. Dari lagunya Gotye yang featuring Kimbra. “Serius my ass! Lo cuma nge-translate bagian reff dari Somebody I Used to Know, woy!”

Ngeliat gue ngomel, Nadin malah ketawa. “Yah, ketauan. Hehe,” katanya, “gue usaha banget untuk nge-jokes itu, tau.”

“Gue akuin joke-nya well delivered. Tapi ngobrolnya nanti dulu, ya. Gue mau makan.” Gue langsung melahap dua dari tiga dimsum yang tersaji di baki anyam kecil. Disusul dua shot piccolo, dan bilasannya pake americano dingin. “Sekarang kasih tau gue, lo ada urusan apa?”

“Mmm… sebentar, gue mau siapin hati dulu. Bismillah.” Orang kayak dia bilang bismillah? Buat apa? “Jadi gini… lo pasti inget, kan, kalo hari ini ulang tahunnya….”

“Julie? Gue inget. Terus?”

“Lo mau ke sana, kan?”

Gue mengangguk, satu kali. “Terus?”

“Makanya… gue…,” Nadin berusaha beraniin diri menatap mata gue, dan ketika pandangan kami bertemu, gue langsung memalingkan muka. “Gue boleh, ga, ikut lo ngerayain ultah Julie? Gue boleh ikut lo, ga?”

“Engga,” jawab gue, tegas, dan tanpa mikir.

“Tapi, Dra, gue juga berhak buat ketemu dia. Gue berhak untuk tau—”

“Lo masih inget perjanjian soal Julie yang kita bikin dulu?” potong gue. Emosi gue mendadak meledak-ledak. Emosi yang bikin gue jadi benci banget ke Nadin tiap kali gue menatap mukanya. Tapi kali ini, gue niatin untuk menghadap ke mukanya, disertai tatapan tajam yang menusuk. “Kalo masih inget, seharusnya lo ga pantes ngomongin hak. Karena lo ga punya hak apa-apa soal itu.”

Gue liat mata Nadin mulai berkaca-kaca. Setitik rasa kasihan mulai muncul di hati gue. Tapi rasa benci gue ke dia yang mendidih banget, yang selalu dibakar dengan memakai kenangan buruk tentang apa aja yang udah dia lakuin ke gue, bikin gue bisa mengenyahkan rasa kasihan gue dengan gampang. Bahkan kenangan baik yang gue punya bareng dia, bisa juga jadi bahan bakar kebencian gue—saking buruknya hal-hal yang udah pernah dia lakuin.

Tiba-tiba, Nadin meraih kedua tangan gue. Tentu, gue langsung menarik cepat tangan gue. Sempet kena sedikit, lagi. “Nendra, please, gue butuh tau tentang anak gue…,” katanya. Suaranya bergetar dan lirih. Air mata yang mengumpul di pelupuk matanya pun mulai pecah, dan lintasan pertamanya melewati pipi dia.

“Lo ga perlu tau apa-apa. Beneran. Lo cukup fokus sama hidup lo aja, ga usah mikirin hal-hal yang udah lo buang,” bales gue.

“Nendra, gue ibunya. Gue yang ngelahirin dia—”

“Gue ga pernah mukul perempuan di seumur hidup gue, termasuk saat kita masih pacaran,” potong gue, “tapi detik ini gue pengen banget mukul lo. Biar lo tau, kalo lo ga pantes ngaku-ngaku sebagai ibunya Julie. Lo bahkan ga ngelahirin dia, Nadin. For fuck sake, kita gugurin dia di usia kandungan enam bulan. Lo yang maksa gue untuk ikut rencana lo ngegugurin dia, cuma karena lo ga mau bikin malu keluarga lo; karena lo bingung kalo nikah sama gue, nanti hidup kita gimana.”

Nadin diem aja saat dengerin gue ngoceh. Gue juga berani untuk lepas, karena saat ini, yang ada di lantai dua cuma gue dan Nadin. Makanya, sekalian aja gue keluarin uneg-uneg yang mengendap selama bertahun-tahun ini. Beban hati yang ga pernah sekalipun gue bagi ke orang lain.

“Gue ga pernah cerita ini ke elo, sebelumnya. Mau lo maksa gue sekalipun, gue tutup mulut. Tapi mumpung hari ini lo udah berani ngaku sebagai ibunya Julie, gue mau kasih tau sesuatu. Lo ga pernah tau Julie bentuknya gimana, kan? Karena setelah keluarin dia, lo langsung pingsan. Umur kandungannya udah enam bulan, Nadin. Janin umur segitu udah berbentuk bayi. Punya muka, tangan, kaki. Bahkan bisa bersuara. Gue yang denger suara tangisannya, dan suara dia masih bisa gue denger di kuping gue sampe sekarang.

“Kita udah sepakat, bahwa lo boleh gugurin kandungan lo dengan syarat gue yang urus bayinya dan lo ga boleh tau apapun soal itu. Lo ga boleh tau gue kubur Julie dimana, ga boleh minta gue tunjukin makamnya ke elo, ga boleh tau gimana cara gue urus semuanya. Sekarang, lo mau melanggar kesepakatan kita? Lo lagi bercanda atau—”

Mulut gue berhenti mengoceh, saat gue liat tangis Nadin makin deras. Tapi dia masih diam, masih menatap gue, lekat dan dalam. Dia ga berdrama, dengan nangis meraung-raung yang bikin orang iba—kayak yang sering dia lakuin dulu kalo kalah berdebat sama gue. Kali ini, dia menangis dalam diam, dan gue bisa liat kesedihan terpancar dari matanya.

Detik ini juga, gue baru betul-betul sadar kalo Nadin ngerasain kesedihan yang sama, kayak yang gue rasain. Dan ego gue lah, yang selama ini menghalangi gue dari ngeliat itu. Ego gue, yang selalu bilang bahwa ini salah dia dan keegoisannya, yang bikin gue luput untuk menyadari bahwa meskipun dia yang memilih gugurin kandungannya, bukan berarti luka hatinya ga sebesar gue.

Tapi karena ego gue pula, gue menolak untuk langsung bersikap lembut ke dia. “Gue masih mau menerima lo ada di hidup gue, meski sekarang porsinya ga signifikan sama sekali, karena kita terikat masa lalu yang sama. Dan gue harap, lo menghormati itu dengan engga mengusik hal-hal yang udah kita sepakati.” Gue pun beres-beres, lalu beranjak dari kursi. Lalu, gue keluarin dua lembar uang seratus ribu dari dompet, dan menaruhnya di meja. “Terima kasih untuk niat baik traktirannya, tapi gue bisa bayar sendiri. Gue harap, kalo kita ketemu lagi, bahasan ini ga akan pernah ada. Bye,” kata gue, sebelum pergi ninggalin Nadin.

Saat gue mau turun tangga, gue nengok sekilas ke belakang, ke arah meja Nadin. Sekarang, dia lagi membenamkan muka, bersembunyi di tengah-tengah kedua tangannya yang melipat di atas meja.

Gue pun mutusin untuk lanjut turun tangga.

———

Gue dan Nadin mulai berpacaran setelah gue lulus SMA, pertengahan 2010. Gue udah lupa kenal dia dimana, tapi yang jelas, gue menyesali awal perkenalan kami berdua. Baru dua bulan pacaran, gue seakan masuk ke jebakannya. Nadin saat pedekate, cuma imej yang dia bentuk untuk menutupi kelakuan aslinya: manipulatif, gaslighter handal, kasar, tukang selingkuh, suka bohong, dan niscaya satu halaman bisa penuh kalo gue beberin semua kelakuan buruknya.

Selama pacaran, gue dan dia juga engga menjalin hubungan yang sehat. Satu-satunya hal yang bikin gue bucin parah dulu adalah, karena Nadin jago banget di ranjang. Beneran. Selain karena gue perjaka yang pecah telor sama dia, Nadin emang beneran bisa manfaatin bakat ngeseksnya secara maksimal. Dulu, gue ketagihan banget sama dia, makanya dengan semua sifat buruknya itu, gue bisa bertahan asal bisa ngeseks sama dia terus-terusan.

Gue tau, masa akhir remaja gue ga gue manfaatin dengan baik. Gue malah doyan ngeseks sama dia, yang berimbas pada nasib buruk yang kami terima. Saat Nadin telat dua bulan pada awal tahun 2012, gue punya firasat kalo dia hamil. Dan firasat gue terbukti.

Ngelakuin seks bebas, meski cuma sama satu pasangan, di kehidupan nyata engga semenarik saat baca cerita porno. Di cerita-cerita panas yang gue baca, ceweknya bisa ngeseks dengan cowok manapun dan engga pernah hamil. Tapi saat gue kelepasan keluar di dalem, di salah satu sesi ngeseks yang baik gue dan Nadin ga punya kendali penuh atas birahi kami, dia malah langsung hamil. Bayangin, anak muda umur 20 tahun dan 19 tahun, mendapati bahwa salah satu dari mereka hamil, tanpa punya pengalaman apapun soal itu sebelumnya, harus menghadapi banyak ketakutan selama berbulan-bulan.

Takut Nadin ketauan hamil sama keluarganya, takut dia kenapa-kenapa selama masa kehamilan, takut gue ga bisa kasih makan yang layak kalo anaknya lahir, dan takut-takut lainnya. Tapi diatas semua itu, gue masih pengen mempertahankan janinnya. Masih pengen berjuang supaya kesalahan kami ga bertambah buruk.

Tapi Nadin selalu dipenuhi pikiran-pikiran demotivasional. Dia udah menyerah sebelum berjuang. Dia… mau janinnya digugurin. Akhirnya, gue dan dia berlomba dengan waktu, juga dengan satu sama lain. Gue cari pekerjaan yang layak, ngumpulin uang sebanyak mungkin, dan memantaskan diri sebelum ngaku ke orang tua Nadin kalo gue udah ngehamilin anak mereka. Sementara Nadin… dia cari informasi untuk gugurin kandungannya.

Seperti biasa, hidup ga memihak sesuai mau gue. Bahkan untuk mengusahakan hal yang bener pun, semesta enggan membantu. Sampe usia kandungan Nadin lima bulan, kerjaan gue masih serabutan. Duit ga kunjung kekumpul, dan tekanan hidup makin menghimpit dari segala arah. Gue yang babak belur dihajar hidup, masih harus menerima kekalahan setelah Nadin kasih tau cara teraman untuk gugurin kandungannya.

Setelah berbulan-bulan tarik ulur tentang nasib janin dalam kandungannya Nadin, akhirnya gue kalah. Kemauan dia terpaksa gue turuti. Dari info yang dia dapet, gue bisa pake obat keras yang dijual terbatas untuk gugurin kandungannya. Nama obatnya *******; obat keras yang peruntukan awalnya untuk pengobatan tukak lambung, tapi saking keras kandungan obatnya, bisa juga berfungsi sebagai peluruh rahim.

Tentu aja, obat ini ga dijual bebas. Butuh resep dokter dengan rujukan khusus kalo mau tebus di apotek. Tapi entah Nadin dapet info darimana, dia bilang ke gue kalo gue bisa beli obat itu di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Kata orang yang kasih tau dia, gue cukup muter-muter aja di pasar itu, nanti akan ada calo yang nyamperin.

6 Juli 2012. Setelah gue bikin kesepakatan sama Nadin soal mengurus janin yang mau digugurin, gue pun ke Pasar Pramuka, sendirian. Abis parkir motor, pandangan gue menyisir ke kumpulan orang-orang yang sedang duduk-duduk di tangga utama pasar. Lalu, kayak yang dibilang Nadin, ada orang yang kasih kode ke gue, dan setelah gue samperin, gue ketemu dengan salah satu calo penjual obat itu. Harga obatnya cukup mahal saat itu, lima puluh ribu per butirnya. Sementara gue butuh dosis sebanyak sepuluh butir. Buat gue yang waktu itu keuangannya terbatas, uang segitu termasuk banyak.

Tapi gue punya duit segitu, kok. Duit hasil ngumpulin dari kerjaan serabutan. Jumlahnya emang ga banyak untuk melamar anak orang, tapi cukup untuk ngilangin tanggung jawab yang seharusnya jadi kewajiban gue. Ironisnya, duit yang gue kumpulin mati-matian, malah gue pake buat matiin calon anak sendiri.

7 Juli 2012. Gue dan Nadin pinjem kontrakan temen untuk eksekusi kandungan dia. Aturan pake yang dikasih tau si calo adalah, Nadin harus minum satu butir, dan dua butir dimasukin ke kemaluannya sampe bibir rahim. Ini dilakuin tiap tiga jam sekali. Saat itu, gue ga tau harus mikir apa. Kepikiran kalo dosisnya bisa aja asal-asalan dan berakibat overdosis aja ga terlintas di otak gue saat itu. Di suatu sore, setelah lama diem-dieman, gue akhirnya ngelakuin yang dibilang si calo.

Saat dua jari gue masuk ke kemaluan Nadin sambil menjepit dua butir obat tablet berbentuk heksagonal, itu adalah pertama kalinya gue ga bernafsu sama sekali dalam ngelakuin hal tersebut.

8 Juli 2012. Nadin mulai demam. Tapi gue udah sedia parasetamol, dan gue harap bisa meredakan suhu panas badannya yang mencapai hampir 40 derajat. Dia juga mengeluh mules-mules, tapi belom terasa ada yang mau keluar.

9 Juli 2012. Nadin mengeluh sakit perut yang hebat. Rasanya kayak mules mau buang air besar. Makanya dia buru-buru ke kamar mandi. Tapi ga lama, dia teriak-teriak manggil gue. Saat gue buka pintu kamar mandi yang emang sengaja ga dikunci, gue liat Nadin lagi mengejan di kloset jongkok. Dan tepat di tengah selangkangannya, ada bongkahan kecil yang berambut, muncul dari lubang kemaluan dia.

Nadin ga tau apapun yang terjadi setelahnya, karena dia langsung pingsan. Gue yang inget semuanya. Gue inget gimana gue ambil badan anak gue, yang udah beneran berbentuk bayi—cuma lebih kecil dari bayi normal, dari lubang toilet. Saat gue angkat… anak gue nangis. Suara tangis lirihnya adalah suara yang paling ingin gue denger saat itu, juga yang paling bikin hati gue remuk redam.

Dan suara tangisnya pun hilang, saat dia berhenti bergerak. Anak gue cuma hidup selama beberapa detik setelah dilahirkan paksa. Setelah gue pastiin kalo anak gue udah ga bernyawa, gue langsung bingung mau berbuat apa. Gue memilih jongkok di sudut kamar mandi, dengan pacar gue yang duduk pingsan, dan anak gue yang tergeletak lemah di lantai.

Butuh waktu agak lama bagi gue untuk bisa berpikir. Maka, setelah gue menguatkan diri untuk ngelakuin tindakan, gue ambil salah satu baju dari tas ransel, lalu gue selimuti jasad anak gue pake baju. Gue juga bopong badan lunglai Nadin ke kasur. Saat itu, gue urus Nadin dulu. Untungnya, dia cuma lemes, dan ga disertai pendarahan. Jadi gue duduk bersila di pinggir kasur lantai, menunggu dia sadar dari pingsannya dulu, dengan jasad anak gue ada di samping.

Setelah Nadin sadar, hal pertama yang gue lakuin adalah minta dia untuk konsumsi obat penambah darah dalam waktu berjangka. Sementara gue pamit sambil bawa tas ransel. Saat Nadin nanya gue mau kemana bawa-bawa tas, gue ga jawab apa-apa. Gue cuma berharap kalo dia ngeh sama baju-baju yang meski udah gue keluarin, tapi tas ransel gue tetap keliatan berisi.

Dengan motor butut yang bensinnya hampir abis, gue paksain diri untuk berkeliling sampe malem. Gue mau cari tempat yang sekiranya bisa kuburin anak gue dengan layak. Tapi saat itu gue malah ketawa, sebuah tawa miris. Gue aja ga mandiin dia, ga sholatin dia, ga gue ngajiin… jadi buat apa gue berharap bisa kuburin anak gue dengan layak? Maka, gue turunin ekspektasi. Gue ga perlu TPU untuk bisa kuburin bayi ini.

Pas gue mau nyerah karena ga kunjung dapet tempat aman buat kuburin anak gue, gue kepikiran sebuah ide. Gue cuma perlu nunggu agak lama di sekitar salah satu TPU, terus gue bisa sembunyi-sembunyi masuk sana, dan gali kubur buat si bayi. Tapi baru masuk pekarangan depan, gue langsung dicegat sama kuncen TPU. Gue pikir, gue mau diperiksa terus dilaporin….

“Kamu ambil pacul di gubuk saya, tuh,” kata si kuncen waktu itu. Beliau menunjuk ke rumah petakan yang berada di antara barisan makam. “Buru-buru, ya. Keburu ada yang tau, nantinya.”

Awalnya, gue malah bengong. Gue bertanya-tanya, masa iya bapak kuncen ini tau gue mau ngapain? Tapi pas gue tanya, jawaban beliau cuma, “saya tiba-tiba tau aja. Makanya, ayo cepetan.”

Dibantu arahan kuncen TPU yang gue ga tau beliau ini merangkap cenayang atau gimana, gue gali kubur buat anak gue sendiri. Cuma setengah meter, itu pun letaknya di sekitaran lahan kosong yang ada di pojok terjauh TPU. Dan gue ngelakuin itu semua saat tengah malem. Sampe akhirnya, anak gue bisa gue kuburin dengan baik.

“Sebelum kamu pasang batu nisan, kamu udah punya nama buat dia?”

Waktu itu, gue menggeleng. Tapi otak gue langsung cari-cari nama. Yang terlintas di kepala gue pertama kali adalah nama bulan. “Julie, Pak. Diambil dari nama bulan Juli,” bales gue, sebelum pasang batu nisan.

Dan sampe sekarang, tiap tahunnya, gue masih ketemu dengan si bapak kuncen. Termasuk tahun ini, saat gue dateng di sore yang sepi. Beliau udah menyambut di depan gapura TPU Kampung Kandang. Bapak kuncen ini adalah salah satu orang yang jarang banget gue temui, tapi tiap pertemuannya selalu berkesan.

“Kamu sehat?” tanyanya, sambil menepuk-nepuk pundak gue.

Gue pun salim ke beliau. “Banyak pikiran, tapi sehat, kok, Pak.”

Si bapak kuncen tampak mengamati gue. Lalu, dia senyum. “Belum mau mengucap syukur, ya? Masih berat, ya, Nak?”

“Saya ga berat untuk ngomong alhamdulillah, Pak. Saya cuma belom mau ikhlas pake ungkapan itu untuk memuji Tuhan yang sama, dengan yang kasih saya banyak penderitaan.”

Sekali lagi, si bapak kuncen senyum. Kali ini lebih lebar. “Kamu cuma marah, Nak. Marah yang menahun.”

“Saya ga keberatan untuk nambah durasi marah saya, Pak.” Lalu, gue izin permisi ke si bapak, untuk menuju ke makam Julie. “Misi, ya, Pak.”

Si bapak kuncen melepas kepergian gue dengan usapan pada dada. Biar gampang legowo, katanya. Lalu, setelah jalan kaki agak jauh menyusuri jalanan paving block, gue pun tiba di pojok terjauh dari TPU ini. Karena tiap tahun gue ke sini, gue jadi ikut nyaksiin perubahan di area sekitar makam Julie. Dulu, cuma ada tanah berumput di sekitar makam. Sekarang tiap petaknya udah penuh. Dan salutnya gue, posisi makam Julie ga pernah bergeser satu inchi pun, meski yang dikubur di sini makin padat.

Di depan sedikit gundukan kecil yang terdapat batu lonjong yang setengah bagiannya tertanam, gue duduk bersila. Gue buka buku saku tahlilan hasil minjem dari rumah. Lalu, gue mulai melantunkan al-fatihah, yasin, disusul al-baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi, dan surat-surat pendek. Ditambah doa-doa yang terus gue baca berulang-ulang. Lagi dan lagi. Berharap semua yang gue lantunkan bisa sampe ke Julie.

Gue bukan tipe orang yang ga percaya Tuhan, hanya karena gue marah ke Beliau. Justru karena gue percaya banget, maka kemarahan gue terasa lebih sakit. Karena rasa sakit hati ini, gue jadi ga mau tunduk ke Beliau lagi. Gue ga peduli dibilang sombong atau nantangin, tapi gue ga mau kembali kasih kesempatan ke Beliau untuk mengisi hati gue dengan iman.

Tapi untuk kondisi tertentu, gue bisa membuang ego gue, dan menengadahkan tangan. Selama itu bisa berarti untuk orang-orang yang gue sayang, gue ga peduli dengan ego pribadi.

Setelah melantunkan surat-surat, dzikir, serta doa, yang berikutnya gue lakuin adalah tuang air mawar dan tabur bunga. Sambil menabur bunga, gue baru kepikiran sesuatu. Sejak enam tahun lalu, tepatnya sejak lahirnya Julie, gue merasa bahwa bulan Juli bukan lagi punya gue doang. Buat gue, bulan Juli itu adalah bulan dimana trauma gue jadi lebih intens, depresi gue mencapai puncaknya, juga sebagai penguat hidup supaya gue bisa semangat untuk sampai ke bulan Juli tahun depannya.

Gue pun buka hoodie yang dari tadi terpasang di badan gue. Hari ini, gue sengaja pake kaos lengan pendek. Tapi kayak hari-hari lainnya, gue selalu menutupi bagian lengan. Baru di depan makam Julie, gue berani terbuka, dan nunjukin lagi ke ‘dia’ bekas-bekas luka sayatan dengan kedalaman yang bervariasi, yang memenuhi sekujur lengan—di kedua lengan gue.

“Hari ini, Ayah berantem lagi sama Bunda,” gue memulai celotehan di depan makam, “meski Ayah udah ga bareng-bareng lagi sama Bunda, tapi Ayah selalu marah kalo dia mulai bahas tentang Julie. Ayah masih marah sama bundanya Julie, dan ga tau kapan bisa mereda. Oh, iya, akhir-akhir ini hidup Ayah ga menyenangkan. Banyak hal yang bikin luka di hati, tapi ada juga yang sedikit menghibur. Teruuusss… Ayah udah punya pasangan baru. Ga tau sampe kapan, ga tau juga berjodoh apa engga. Tapi pasangan Ayah kali ini baik banget. Ayah ga akan bilang kalo bundanya Julie juga baik. Karena kalo dia beneran baik, Julie pasti udah lahir secara pantas ke dunia ini, kan? Well… let’s forget about your mom.

“Ayah ga tau harus cerita ini ke siapa, tapi Ayah merasa… hari-hari Ayah jadi makin berat. Jadi makin capek. Ayah harus terus bergantung pada sesuatu, cuma demi secuil motivasi untuk hidup. Tapi Ayah juga tau, kalo Ayah ngelakuin percobaan bunuh diri lagi, dan siapa tau berhasil… Ayah ga akan bisa ketemu Julie. Ayah mau ketemu Julie. Di surga nanti, ada Julie, kan?

“Mungkin ada Tante Gloria juga. Eh, ga tau juga, sih. Kan server-nya beda, mungkin surganya juga. Tapi Ayah beneran mau ketemu Julie, ketemu Gloria, ketemu Nenek sama Kakek, dan orang-orang asik yang udah pergi duluan. Di dunia ini bukan berarti ga ada yang menghibur dan menyenangkan. Banyak, malah. Tapi Ayah merasa hampa. Merasa kalo saat ini udah bukan waktunya Ayah lagi.

“Jadi… Ayah bisa ga, sih, bunuh diri tapi tetap bisa masuk surga buat ketemu Julie? Ga apa-apa walau cuma sedetik aja. Eh, dua detik, deh. Atau tiga, ya? Atau….”

Gue ga tau harus ngomong apa lagi. Ga tau harus cerita yang gimana lagi. Akhirnya, gue cuma bisa diem. Sambil berkali-kali merutuk ke diri sendiri. Membenci diri sendiri.

Gue tau, kalo besok, gue harus udah bisa man up lagi. Ada hidup yang harus dilanjutin. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk sore ini aja dalam setahun, gue mau berhenti pura-pura kuat. Mau ngebiarin diri gue sendiri mengeluh akan beban hidup serta penyesalannya, yang semakin membesar setiap hari.

Akhirnya, gue cuma duduk diem. Selama berjam-jam. Nemenin Julie di hari ulang tahunnya. Dan sampai jam delapan malam, gue belom juga berniat mau pulang. Gue masih betah main ke rumah anak gue sendiri, dan ga ada yang bisa bikin gue beranjak kecuali atas kemauan sendiri.

Bahkan suara tawa cekikikan kuntilanak yang sedang menggelayut di pohon kamboja pun ga lagi bikin gue takut.

Bersambung…

nympherotica

Semprot Lover

Hai, mau sekalian kasih tau, kalo di sebelah juga sudah update, ya. Here's the detail:

Update chapter 20

Thank you! Selamat membacaaa!

Update chapter 20

Thank you! Selamat membacaaa!

Pasang iklan hanya lewat CONTACT US